L’auteur invité est Bernard Girard, chercheur associé à la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable.

L’auteur invité est Bernard Girard, chercheur associé à la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable.

Ces dernières années, les gains de productivité sont devenus, aux yeux de beaucoup, synonymes de licenciement et de destruction d’emplois, mais ce ne fut pas toujours le cas. Longtemps on a associé productivité et hausses de salaires. Il est vrai que les gains d’efficacité étaient alors plus ou moins équitablement partagés entre salariés et actionnaires. Ce n’est plus le cas. Depuis la fin des années 80, la croissance de la productivité n’entraîne plus d’augmentation automatique des rémunérations puisque ses bénéfices sont pour l’essentiel transférés aux actionnaires.

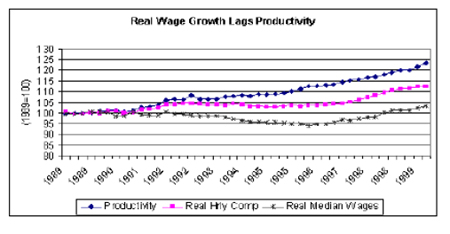

Ce phénomène est particulièrement sensible aux États-Unis. Depuis le début des années 90, la productivité y progresse de plus de 2% par an alors que les salaires se sont stabilisés quand ils n’ont pas continué de se détériorer. L’indexation des augmentations de salaires sur les gains de productivité que l’on pensait automatique s’est défaite comme le montre ce graphique (source EPI).

On peut être tenté d’expliquer cette évolution par la perte d’influence des organisations syndicales. C’était elles qui amenaient les directions d’entreprises à céder du pouvoir d’achat à leurs salariés. Lorsqu’elles sont plus fragiles, qu’elles ne mobilisent plus aussi facilement les salariés, les directions n’ont plus de motifs de faire des efforts.

Cette explication a le mérite de s’appuyer sur des faits bien établis : les organisations syndicales ont vu leurs effectifs fondre dans les années 80, la conflictualité a reculé alors même qu’augmentaient les chiffres du chômage. Mais on peut expliquer cette évolution d’autres façons. On peut notamment le faire en regardant la manière dont on obtient les gains de productivité.

Les différents régimes de productivité

On peut réaliser ces gains de plusieurs façons :

• en agissant sur l’organisation et les méthodes de travail, dans la tradition de l’organisation scientifique du travail (OST) qui reprenait en les développant des réflexions plus anciennes sur la division du travail;

• en modifiant les systèmes techniques, en introduisant des machines plus puissantes ou plus efficaces, dans une tradition, elle aussi ancienne puisqu’on peut la faire remonter à Ure ou Babbage et dont on trouve de nombreux témoignages tout au long des deux derniers siècles,

• en modifiant le périmètre des organisations, en faisant jouer à plein la division du travail entre entreprises. Selon un modèle qui fut pour la première fois exposé par Adam Smith qui distinguait deux types de division du travail, celle que l’on pratique dans les ateliers et qu’illustre la fabrication d’épingles et celle qui apparaît sur le marché de grande taille et qu’illustre la différence entre le marchand ambulant qui vend de tout et le commerçant installé en ville qui se spécialise dans une seule famille de produits,

• en agissant sur l’environnement des entreprises : l’énergie, les moyens de transport, le système éducatif participent directement à l’amélioration de la productivité individuelle des salariés. Pour ne prendre qu’un exemple trivial, des pannes fréquentes chez le producteur d’électricité a un impact direct sur la production de tous ceux qui utilisent du matériel électrique.

Ces différentes méthodes coexistent presque toujours. En pleine époque taylorienne, André Citroën insistait dans ses conférences sur le progrès technique. Mais à chaque période, une logique domine.

Tout au long des 30 glorieuses, les gains de productivité ont été obtenus par des améliorations importantes dans l’environnement de l’entreprise et l’utilisation de méthodes de travail plus performantes. C’était l’époque des grands travaux, de l’électrification de la France, de la création des autoroutes, de la modernisation du téléphone, c’était celle des organisateurs, des spécialistes du chronométrage, de l’analyse et de la rationalisation des tâches dont le savoir a été, pour l’essentiel, réuni dans l’aide-mémoire sur l’organisation que Jean Gerbier, professeur au Conservatoire des Arts et Métiers, a publié en 1975.

Depuis la fin des années 70, les grands pays industrialisés se sont orientés dans une autre direction. On recherche dorénavant les gains de productivité en faisant appel à la spécialisation sur le marché et au progrès technique. Des faits discrets mais significatifs en témoignent, comme la disparition des organigrammes des organisateurs ou l’émergence des stratégies de cœur de métier.

Gains de productivité et salaires

Ce changement de cap a modifié en profondeur les relations salariales.

Lorsque l’on recherche des gains de productivité par l’organisation et la méthode, les résultats dépendent des efforts des salariés : si l’on veut qu’ils se plient aux nouvelles organisations, qu’ils appliquent les méthodes rationnelles, il faut qu’ils fassent preuve de bonne volonté. Sinon, ils peuvent rendre les meilleures réformes inutiles. Le coulage, les tricheries sur la qualité ne sont que quelques-uns des moyens que les salariés peuvent utiliser pour résister aux organisateurs. Ces résistances ouvrières ont souvent été décrites. Taylor distinguait les résistances individuelles (il parlait de fainéantise) et cette résistance collective qui conduit les meilleurs à ralentir leur rythme pour se régler sur l’allure des plus médiocres et des moins efficaces. Comme la hiérarchie est démunie et incapable de combattre cette « flânerie ouvrière » (comment juger de l’allure d’un ouvrier si tous ralentissent leur allure?), elle ne peut espérer rationaliser les tâches et augmenter la production qu’en donnant aux salariés des contreparties. Tout le taylorisme repose sur la recherche de la rémunération optimale, celle qui incite le salarié à faire des efforts. On a retenu des travaux de Taylor ce qui concerne l’étude des temps et leur chronométrage, mais il revient en permanence sur les systèmes de rémunération et insiste chaque fois que possible sur la nécessité de lier augmentation de la production et augmentation du salaire.

Le rapport de force est naturellement différent lorsque l’on recherche ces mêmes gains de productivité par la spécialisation et la technologie. La spécialisation sur le marché s’est faite au travers des fusions, rachats, OPA, opérations multiples d’externalisation qui toutes avaient pour objet de ramener l’entreprise à ce qui était le cœur de son métier. Ce faisant, on ne supprimait pas les activités annexes, mais on les confiait à des spécialistes qui pouvaient appliquer des économies d’échelle et payer les salariés au plus près de leur prix sur le marché du travail. Pour ne donner qu’un exemple, on a, dans un très grand nombre d’entreprises, confié les services intégrés de nettoyage ou de reprographie à des sociétés spécialisées capables tout à la fois de les organiser de manière plus efficace et d’échapper aux grilles salariales qui faisaient payer le personnel bien au-dessus de sa valeur sur le marché. Par ce biais, gains de productivité et économies d’échelle se sont retrouvés associés à des baisses de salaires dans tous les métiers demandant peu de qualification.

L’impact de la technologie sur les salaires est plus complexe. On doit, en effet, distinguer deux cas :

• celui où les nouvelles technologies rendent les compétences anciennes inutiles. C’est ce qui s’est par exemple passé dans le monde de la presse avec les métiers classiques de typographe, de photograveur, de correcteur, etc., on a remplacé des salariés devenus trop chers par des nouveaux venus, moins exigeants et moins bien rémunérés.

• celui où les nouvelles technologies demandent des compétences nouvelles, originales qui n’existent pas dans l’entreprise. Il faut les recruter à l’extérieur, souvent au prix fort. Le coût peut donc être élevé pour l’entreprise, mais il n’est plus indexé sur ses gains de productivité : il dépend de la rareté de la compétence sur le marché du travail. Or, plus ce salaire est élevé, plus il incite de nouveaux venus à acquérir ces compétences, ce qui doit à terme réduire le salaire de ces professionnels.

Dans le régime mis en place au début des années 80, il n’est utile ni nécessaire de partager avec les salariés les gains de productivité. Les actionnaires peuvent tirer sans difficulté la couverture à eux. Mais pourront-ils le faire longtemps?

Le retour vers un partage plus équitable des gains de productivité?

Deux facteurs font penser que la situation pourrait évoluer et redevenir plus favorable aux salariés.

Le premier est l’apparition de nouvelles réglementations, notamment celles sur le temps de travail. Les historiens ont observé que les grandes entreprises avaient multiplié les efforts de méthode et d’organisation au lendemain du Front Populaire. « L’instauration rigide de la semaine de quarante heures, les contraintes issues des conventions collectives, et la pression à la hausse des salaires rendirent nécessaire une réorganisation en profondeur », écrit, par exemple, Denis Phan, à propos de la Régie Renault. Les réductions du temps de travail forcent les entreprises à faire autant avec des ressources diminuées. Là où la technologie est déjà en place, l’effort ne peut porter que sur les méthodes de travail, l’organisation des tâches et une utilisation plus rigoureuse des ressources humaines.

On pourrait faire valoir que ces réglementations ne concernent que quelques pays. C’est exact. Mais un autre facteur milite dans la même direction : la faible efficacité de ce régime de productivité. Les gains réalisés dans la dernière période sont partout très inférieurs à ceux des années 50 et 60. La spécialisation autorise des économies d’échelle, mais tout se passe comme si ces gains étaient compensés par les coûts de fonctionnement des entreprises sous-traitantes : l’heure de femme (ou homme) de ménage est certainement moins bien payée dans une entreprise spécialisée, mais elle ne coûte pas, en définitive, moins cher au client que l’heure d’un employé qu’il aurait recruté. Et pour peu qu’il n’y ait que peu d’économies d’échelle (cas de beaucoup d’emplois de service), les gains sont très faibles, voire inexistants.

Le peu d’efficacité des investissements dans les nouvelles technologies étonne plus. Depuis que Robert Solow l’a mis en évidence, ce phénomène est connu sous le nom de paradoxe de la productivité.

Ce paradoxe que l’on peut résumer d’une phrase – jamais on n’a autant investi dans les nouvelles technologies, jamais non plus la croissance de la productivité n’a été plus faible – a fait l’objet de nombreux travaux. On a dit qu’il n’était qu’un effet d’optique (la montée en puissance des services dont la productivité est en général faible masquant les gains réalisés dans le secteur industriel), qu’une parenthèse aujourd’hui close. Reste qu’il y a bien un mystère.

Il s’éclaire dès que l’on examine ce qui se passe dans les entreprises où l’on voit à l’œuvre plusieurs mécanismes qui contribuent à ce résultat :

• le premier tient à l’incertitude attachée à la nouveauté : les investissements faits dans les nouvelles technologies ne sont pas tous utiles. On achète des équipements qu’on n’utilise pas, on commet des erreurs lors des achats (on achète des produits qui ne correspondent pas à la demande), les produits achetés ne tiennent pas leurs promesses,

• le second tient à la complexité de la mise en œuvre de ces outils : beaucoup de projets ne vont pas à leur terme parce qu’on ne sait pas les réaliser dans des délais satisfaisants,

• le troisième tient aux pannes et incidents multiples que connaissent les utilisateurs (des études indiquent que les travailleurs américains perdent en moyenne une heure par jour à cause de ces pannes et incidents divers),

• un autre mécanisme est lié au renouvellement rapide des technologies qui entraîne la dégradation de systèmes techniques très fragiles : il suffit de l’introduction d’une nouvelle version d’un logiciel pour rendre inefficace tout un système. Enfin, le changement permanent d’outils et de systèmes suscite des résistances chez les salariés qui n’apprécient pas de voir leurs compétences régulièrement mises au rebut.

Autant dire que ces nouvelles technologies ne sont pas utilisées au mieux de leurs capacités et qu’il y là un gisement de gains de productivité qui ne demande qu’à être exploité. Tout se passe aujourd’hui comme si les entreprises ne s’en préoccupaient pas, attachées qu’elles sont à la création de valeur pour leurs actionnaires. Mais ce gisement est trop important pour ne pas être un jour ou l’autre exploité. On ne pourra alors exclure un retour vers des politiques de rémunérations plus incitatives qui rendront moins improbable un partage plus équitable des revenus de la productivité.

On peut lire le texte au complet, avec ses références, en allant sur le site de la Chaire sur la responsabilité sociale et le développement durable.

Discussion

Pas de commentaire pour “Pourquoi les gains de productivité ne tirent-ils plus les salaires vers le haut?”